সিন্ধু সভ্যতা: প্রাচীন ভারতের এক বিস্ময়কর নগরসভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতা ছিল একটি ব্রোঞ্জ বা তাম্র যুগীয় সভ্যতা (৩৩০০ – ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ; পূর্ণবর্ধিত কাল ২৬০০ – ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। এই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সিন্ধু নদ অববাহিকা। এই সভ্যতা প্রস্তর যুগে বিকাশ লাভ করে (প্রাচীন যুগকেই প্রস্তর যুগ বলে)। প্রথম দিকে এই সভ্যতা পাঞ্জাব অঞ্চলের সিন্ধু অববাহিকায় বিকাশ লাভ করে। পরে তা প্রসারিত হয় ঘগ্গর-হকরা নদী উপত্যকা ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত। বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের পূর্ব অংশ এই সভ্যতার অন্তর্গত ।

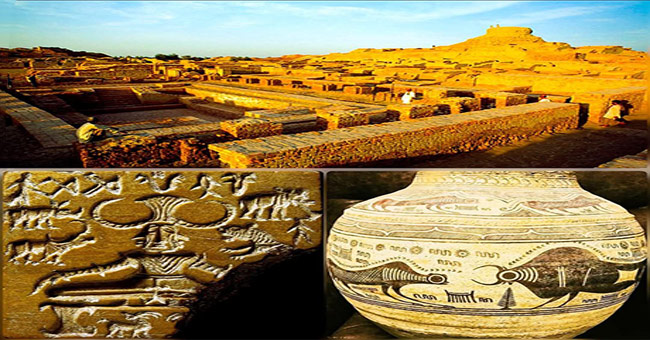

পূর্ণবর্ধিত সময়কালে এই সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত। হরপ্পা ছিল এই সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত নগরগুলোর অন্যতম। ১৯২০-এর দশকে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই শহরটি আবিষ্কৃত হয়। ১৯২০ সাল থেকে সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নস্থলগুলোতে খননকার্য চলছে। ১৯৯৯ সালেও এই সভ্যতার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসামগ্রী ও আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধু সভ্যতার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

হরপ্পা ভাষা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং এই ভাষার উৎস অজ্ঞাত। যদিও ইরাবতম মহাদেবন, অস্কো পারপোলা, এফ জি বি কুইপার ও মাইকেল উইটজেল প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরা এই ভাষার সঙ্গে প্রোটো-দ্রাবিড়ীয়, এলামো-দ্রাবিড়ীয় বা প্যারা-মুন্ডা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে বর্তমান সময়ে সিন্ধু সভ্যতা অন্তর্গত।

ভাষা

সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা কি ভাষা ব্যবহার করতেন সেটি নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরোধ বর্তমান।এটা প্রায় প্রস্তাবিত হয়েছে যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকগণদের ভাষাগতভাবে প্রোটো-দ্রাবিড়দের সাথে মিল রয়েছে, হরপ্পা সংস্কৃতির বিচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রোটো-দ্রাবিড়দের বিচ্ছেদ ঘটে । ফিনিশ, ইন্ডোলজিস্ট আস্কো পারপোলা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে সিন্ধু সিলালিপির অভিন্নতা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং তাদের মতে দ্রাবিড় ভাষার একটি প্রাথমিক রূপ অবশ্যই সিন্ধু জনগণের ভাষা গুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে, দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহারকারী বেশিরভাগ জনগণ দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কায় কেন্দ্রীভূত, তবে এই ভাষাভাষীর কিছু সংখ্যক এখনও সমগ্র ভারত ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের বালুচিস্তান অঞ্চলের ব্রাহুই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, যা এই তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই বাড়িয়েছে।

শহর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য

সিন্ধুবাসীরা অত্যন্ত উন্নত শহর পরিকল্পনার উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। বাড়িগুলো ছিল পাকা ইটের তৈরি এবং এক বা দুই তলা বিশিষ্ট। প্রতিটি বাড়িতে নিকাশির ব্যবস্থা ছিল, যা মূল ড্রেনেজ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ড্রেনগুলো ঢাকনাযুক্ত এবং নিয়মিত পরিস্কার করা হত বলে মনে করা হয়।

মহেঞ্জোদারো শহরের ‘গ্রেট বাথ’ বা বৃহৎ স্নানাগার ছিল একটি চমৎকার স্থাপত্য নিদর্শন, যা সম্ভবত ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত। এছাড়াও, বড় বড় গুদাম, সভাকক্ষ এবং প্রশাসনিক ভবনও পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে যে তাদের সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামো অত্যন্ত উন্নত ছিল।

অর্থনীতি ও জীবিকা

সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য শিকার, এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। গম, যব, খেসারি, তুলা ও খেজুর ছিল তাদের প্রধান শস্য। তুলা চাষে তারা এতটাই দক্ষ ছিল যে বিশ্বে তারাই সম্ভবত প্রথম তুলা থেকে বস্ত্র তৈরি করেছিল।

তারা নদী ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য করত। লোথাল বন্দরের সন্ধান তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রমাণ দেয়। এই সভ্যতার মানুষ মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত, যা সিলমোহর ও দ্রব্যাদির মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সিন্ধুবাসীদের শিল্পকলাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা ধাতু (বিশেষত ব্রোঞ্জ), পাথর ও টেরাকোটায় দক্ষ ছিল। বিখ্যাত ‘ড্যান্সিং গার্ল’ মূর্তিটি একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য, যা তাদের নান্দনিকতা ও কারিগরি উৎকর্ষতার প্রমাণ বহন করে। এছাড়াও, বহু সিলমোহর (seal) পাওয়া গেছে, যেখানে জন্তু-জানোয়ার ও প্রতীক খোদাই করা আছে।

তারা একটি লিখনপদ্ধতির ব্যবহার করত, যেটি এখনো সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার করা যায়নি। এই লিপির চিহ্নগুলো বেশিরভাগ সময় ছোট ছোট সিলমোহরে খোদাই করা ছিল।

ধর্ম ও বিশ্বাস

সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা প্রকৃতি এবং প্রাণীকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাস করত বলে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে অনুমান করা হয়। গরু, বাঘ, গাছ ও নারীদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, যা তাদের পূজার অংশ হতে পারে। কিছু গবেষক মনে করেন, এই সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল পরবর্তী বৈদিক হিন্দু ধর্মের পূর্বসূরি।

পতনের কারণ

এই সভ্যতা কেন হঠাৎ করে পতনের দিকে গেল তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। গবেষকরা মনে করেন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি ও বন্যা, খরা, ভূমিকম্প বা আর্যদের আগমন হতে পারে এর কারণ। তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণ আজও নিশ্চিত নয়।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল দক্ষ নগরপরিকল্পনা, উন্নত অর্থনীতি, নান্দনিক শিল্প এবং সুসংগঠিত সমাজ কাঠামোর প্রতীক। প্রায় ৪,০০০ বছর আগে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা আধুনিক নগরজীবনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন ও প্রভাব আজও ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সার্ভে

ইউনেস্কো হেরিটেজ ডেটাবেস

“The Indus Civilization” – Mortimer Wheeler