সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কল্যাণ

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাকে বলে

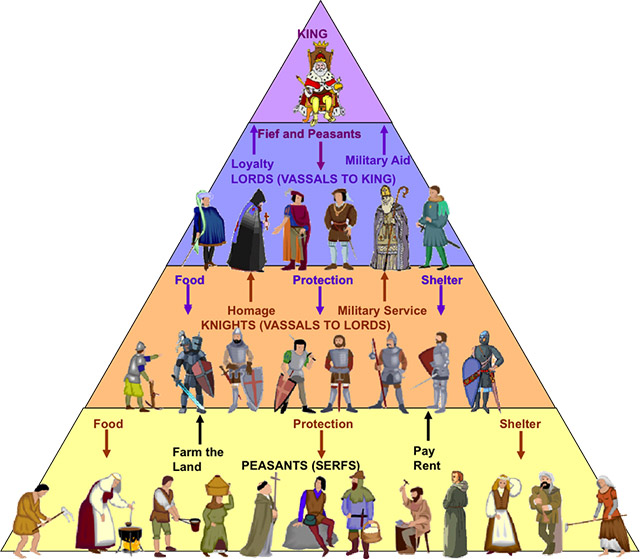

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বা সামন্ত ব্যবস্থা (Feudalism) এমন একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জমির মালিকানা ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ব্যবস্থায় ভূমি বা জমির মালিকরা তাদের প্রজাদের (যেমন কৃষক বা নাইট) জমি ব্যবহারের অনুমতি দিত, যার বিনিময়ে তারা শ্রম, সামরিক সেবা, বা অন্যান্য আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পেত। এটি মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচলিত ছিল এবং একটি পিরামিড-সদৃশ কাঠামো ছিল যেখানে রাজা শীর্ষে থাকতেন এবং তার নিচে সামন্ত প্রভু ও কৃষকরা অবস্থান করত। এই ব্যবস্থায়, ভূমি ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং এটি একটি শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজ গঠন করত। এই সমাজে রাজা, অভিজাত, সৈন্য ও কৃষক—প্রত্যেকের ছিল নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং তারা পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে টিকে ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিস্তার

সামন্ততন্ত্রের সূচনা ঘটে পশ্চিম ইউরোপে, মূলত রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থার কারণে স্থানীয় প্রভুরা জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তার বিনিময়ে কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিশ্রম ও আনুগত্য পায়। ধীরে ধীরে এই সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং সমাজে এক নতুন ধাঁচের ক্ষমতার বিন্যাস গড়ে ওঠে। এই যুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চা ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের চেয়ে প্রধানত ধর্ম ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল, যা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল উপাদানসমূহ

ভূমি: ভূমি ছিল ক্ষমতা ও সম্পদের মূল উৎস। রাজারা তাদের অনুগত অভিজাতদের মাঝে ‘ফিফ’ বা জমির অংশ বিলি করতেন, যারা পরবর্তীতে তাদের অধীনস্থ নাইট ও কৃষকদের মাঝে কাজ ভাগ করে দিতেন।

বদলি আনুগত্য: এই সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা খুব সীমিত ছিল। এক শ্রেণি আরেক শ্রেণির প্রতি আনুগত্য ও পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিত, এবং তার বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট সুরক্ষা বা সুবিধা পেত।

বর্গীকরণ: সমাজ ছিল কঠোরভাবে বিভক্ত চারটি শ্রেণিতে:

রাজা (King)

অভিজাত/ভূস্বামী (Lords/Nobles)

সৈন্য/নাইট (Knights)

কৃষক ও সের্ফ (Peasants/Serfs)

এই শ্রেণিগুলোর মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা ছিল প্রায় অসম্ভব।

শ্রেণিভিত্তিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ

রাজা ও অভিজাত: রাজা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তবে বাস্তবে তিনি তার রাজত্বের বিভিন্ন অংশ অভিজাতদের হাতে তুলে দিতেন শাসনের জন্য। তারা ছিল রাজকার্যের অংশীদার এবং প্রয়োজনে সৈন্য সরবরাহ করত।

ভূস্বামী ও নাইট: ভূস্বামীদের অধীনে কাজ করত নাইটরা, যারা মূলত ছিল যুদ্ধবাজ শ্রেণি। তারা ভূমির বিনিময়ে প্রভুর নিরাপত্তা দিত এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশ নিত।

কৃষক ও সের্ফ: এই শ্রেণি ছিল সবচেয়ে নিচে। তারা ভূমি চাষ করত এবং উৎপাদনের বড় একটি অংশ জমিদারকে দিত। সের্ফরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল না এবং জমির সাথেই জড়িত থাকত। তাদের কোথাও যাওয়ার অধিকার ছিল না জমিদারের অনুমতি ছাড়া।

অর্থনৈতিক কাঠামো

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল জমিভিত্তিক, যেখানে রাজা বা সামন্ত প্রভুরা ভূমির মালিক হতেন এবং কৃষকরা (ভূমিদাস) তাদের জমিতে কাজ করে উৎপাদিত পণ্যের একটি অংশ সামন্ত প্রভুদের দিতেন। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রধানত কৃষিকাজ নির্ভর ছিল এবং এটি একটি পিরামিড আকৃতির সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি করত, যেখানে সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ করে নিতেন এবং কৃষকদের শোষণ করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতেন। প্রতিটি ভূস্বামীর জমিদারি ছিল ছোটখাটো একটি অর্থনৈতিক ইউনিট—যা বলা হতো “ম্যানর” (Manor)। এখানে নিজস্ব চাষের জমি, মিল, চার্চ এবং কখনো কখনো সৈন্যবাহিনীও থাকত। এই স্বনির্ভর অর্থনীতি বাইরের বাণিজ্যের উপর খুব কম নির্ভর করত।

রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, ভূমির মালিকানাভিত্তিক ক্ষমতা, শ্রেণিবদ্ধ সমাজ কাঠামো, ব্যক্তিগত হাতে সরকারি ক্ষমতা হস্তান্তর, এবং প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও সেবার সম্পর্ক। এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় নেতাদের (সামন্ত প্রভু) হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতো এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের উপর নির্ভর করতে হতো।

বিকেন্দ্রীকরণ: কেন্দ্রীয় সরকার ছিল দুর্বল এবং অধিকাংশ ক্ষমতা স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে ছিল।

নিরাপত্তার বিনিময়ে আনুগত্য: প্রত্যেকে ওপরের শ্রেণির নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের বিনিময়ে কাজ ও আনুগত্য দিত।

আইন প্রয়োগে ভূস্বামী: প্রত্যেক ভূস্বামী ছিল তার জমিদারির বিচারক, প্রশাসক ও সৈন্যপ্রধান।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সামাজিক কাঠামো ছিল একটি কঠোর পিরামিড যেখানে রাজা শীর্ষে এবং তার নিচে অভিজাত, যাজক ও কৃষকশ্রেণি অবস্থান করত। এই ব্যবস্থায় সামাজিক গতিশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং কৃষকরা ভূমির সাথে আবদ্ধ থাকত, যার ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ধর্মীয় প্রভাব, সামরিক শক্তি এবং ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক এই সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল চালিকাশক্তি ছিল। সমাজে ধর্মের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গির্জা ও পাদ্রীরা শুধু ধর্মীয় নেতাই ছিল না, তারা প্রায়শই শিক্ষিত শ্রেণি হিসেবে সমাজ পরিচালনায় প্রভাব রাখত। নারীদের ভূমিকা ছিল গৃহস্থালি ও সন্তান পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যদিও কিছু অভিজাত মহিলা প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতেন। শিক্ষাব্যবস্থা গির্জাকেন্দ্রিক ছিল এবং সাধারণ কৃষকদের মাঝে শিক্ষার প্রচলন ছিল না।

সামন্ততন্ত্রের পতন

সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটেছিল ইউরোপে মধ্যযুগের শেষদিকে বা আধুনিক যুগের শুরুতে, যার মূল কারণ ছিল কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের উত্থান, ভদ্র সংস্কৃতির বিকাশ, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, জাতীয়তাবাদ ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চাহিদা। সময় গড়ানোর সাথে সাথে সামন্ততন্ত্র তার কার্যকারিতা হারাতে থাকে। এর পেছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

শহর ও বাণিজ্যের বিকাশ: শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং দূরদূরান্তের বাণিজ্য সামন্ততান্ত্রিক স্বনির্ভর অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে।

শাসকের কেন্দ্রীয়ীকরণ: শক্তিশালী রাজারা নিজ হাতে প্রশাসন গ্রহণ করে ভূস্বামীদের ক্ষমতা খর্ব করেন।

গণআন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ: সের্ফ ও কৃষকরা সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে।

কালো মৃত্যু (Black Death): ১৪শ শতাব্দীতে প্লেগে ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা মারা যায়, ফলে শ্রমিকের ঘাটতি হয় এবং কৃষকদের দর বাড়ে। এতে সের্ফদের সামাজিক অবস্থান উন্নত হয়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইতিহাসে এমন এক যুগের প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভূমি ছিল ক্ষমতার প্রধান উৎস এবং জমির মালিকানা থেকেই সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব নির্ধারিত হতো। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক, তবে তিনি তার কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতেন বিভিন্ন স্তরের সামন্ত প্রভু বা জমিদারদের সহযোগিতার মাধ্যমে। এভাবে একটি স্তরবিন্যাসিত সমাজ তৈরি হয়েছিল—রাজা, প্রভু, নাইট এবং কৃষক—যেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা ছিল।

এই ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক হলো এটি মধ্যযুগীয় সমাজে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক কর্তব্যের কাঠামো তৈরি করেছিল। কৃষকরা জমি পেত, নাইটরা যুদ্ধের সুরক্ষা দিত, আর জমিদাররা রাজাকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করত। ফলে অরাজকতা বা কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণহীনতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

তবে এর সীমাবদ্ধতা ছিল আরও প্রকট। কৃষক ও ভৃত্যরা প্রায় সর্বদা প্রভুদের অধীন দাসত্বসদৃশ অবস্থায় জীবনযাপন করত; ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক গতিশীলতা বা অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ ছিল না বললেই চলে। জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের অগ্রগতি দীর্ঘ সময় ধরে স্থবির হয়ে ছিল এই সামন্ত কাঠামোর কারণে।

কালের পরিবর্তনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। নগরায়ণ, বাণিজ্যের প্রসার, ক্রুসেডের অভিজ্ঞতা, কৃষি ও প্রযুক্তিগত উন্নতি, এবং পরবর্তী কালে পুঁজিবাদ ও জাতিরাষ্ট্রের উত্থান এই ব্যবস্থার অবসান ঘটায়। কৃষকরা স্বাধীনতার সুযোগ পায়, সমাজে নতুন শ্রেণি যেমন—বণিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটে, যা আধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি গড়ে তোলে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মধ্যযুগে একটি শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী কাঠামো ছিল, যা মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এটি একদিকে যেমন নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব দিয়েছিল, অন্যদিকে মানবাধিকার, সামাজিক গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এক প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের পতন ইতিহাসে আধুনিক রাষ্ট্র ও উদার সমাজব্যবস্থার উত্থানের দ্বার খুলে দেয়।

তথ্যসূত্র:

Bloch, Marc. Feudal Society.

Perry, Marvin. A History of the World.

Encyclopedia Britannica