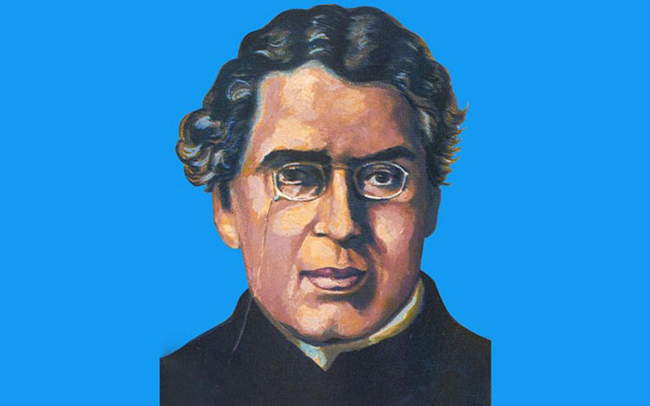

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর পরিচয়

জগদীশ চন্দ্র বসু কে ছিলেন

ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ইতিহাসে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু (Sir Jagadish Chandra Bose,৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ – ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ ) এক অমর নাম। তিনি শুধু একজন বিজ্ঞানী নন, ছিলেন দার্শনিক, উদ্ভাবক, গবেষক, শিক্ষক এবং চিন্তাবিদ। তাঁর আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের নানা দিককে সমৃদ্ধ করেছে। বেতার তরঙ্গের পরীক্ষায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ; উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে তাঁর অগ্রণী গবেষণা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। পাশ্চাত্যে যখন বিজ্ঞানচর্চা সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির সাথে মিশে গিয়েছিল, তখন ঔপনিবেশিক ভারতে জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন এক অনন্য পথপ্রদর্শক, যিনি বিজ্ঞানকে কেবল পশ্চিমা আধিপত্যের বাহন নয়, বরং সর্বজনীন মানবজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু সিএসআই, সিআইই, এফআরএস একজন ব্রিটিশ ভারতীয় বাঙালি পদার্থবিদ জীববিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক এবং গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা তার হাত ধরে হয় বলে মনে করা হয়৷ ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স তাকে রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে অভিহিত করে।

জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মস্থান

জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ইংরেজ সরকারের একজন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বসু পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল নামক গ্রামে।

জগদীশ চন্দ্র বসুর মায়ের নাম কি

জগদীশ চন্দ্র বসুর মায়ের নাম হলো বামা সুন্দরি বসু। জগদীশ চন্দ্র বসুর মা এবং তাঁর পরিবারিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

জগদীশ চন্দ্র বসুর শৈশব ও শিক্ষা

জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, বাংলাদেশে তাঁর পৈতৃক ভিটা বিক্রমপুরে। তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। শৈশবেই তিনি স্থানীয় গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষক সমাজ, পশুপাখি এবং ক্ষেতের গাছপালার সাথে নিবিড় সম্পর্ক তাঁর মধ্যে প্রকৃতি-প্রেম ও পর্যবেক্ষণশক্তি জাগিয়ে তোলে। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন সন্তান যেন কেবল ইংরেজি শিক্ষায় নয়, নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতেও শক্ত হয়। তাই প্রথমে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যালয়ে, যেখানে কৃষক ও সাধারণ শিশুদের সাথে একসাথে পড়াশোনা করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ময়মনসিংহে শুরু করে পরবর্তীতে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশোনা করেন। এন্ট্রান্স পাসের পর তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা করেন। তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ও শিক্ষানুরাগী। মা বামা সুন্দরি বসু ছিলেন স্নেহময়ী, যিনি তাঁর সন্তানকে প্রাথমিকভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন।

জগদীশ চন্দ্র বসুর উচ্চশিক্ষা ও বিদেশযাত্রা

১৮৮০ সালে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রথমে মেডিসিনে পড়তে চাইলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সেই পথ ছেড়ে দেন এবং পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মনোযোগী হন। কেমব্রিজে অধ্যাপক লর্ড রেলি ও মাইকেল ফস্টারের মত খ্যাতনামা শিক্ষকের সান্নিধ্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর উচ্চশিক্ষা ও বিদেশযাত্রা সম্পন্ন করেন ১৮৮৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে এবং ১৮৯৬ সালে লন্ডনে ডক্টর অফ সায়েন্স (D.Sc.) ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে। কেমব্রিজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হয় এবং এর পর তিনি ভারতে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ও গবেষণা শুরু করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসুর শিক্ষকতা জীবন

জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৮৫ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন এবং দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে সেখানে শিক্ষকতা করেন। ব্রিটিশদের কাছ থেকে বেতন বৈষম্যের শিকার হয়েও তিনি নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেন এবং তিন বছর বিনা বেতনে কাজ করার পর সরকার তাকে স্থায়ী নিয়োগ দিতে বাধ্য হয় ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করে। তাঁর শিক্ষকতা জীবন ভারতে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি শুধু পাঠদানই করেননি, বরং গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর ক্লাসে ছাত্ররা বিজ্ঞানের জীবন্ত রূপ দেখতে পেত।

জগদীশ চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক অবদান

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলোর মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদের জীবনীশক্তি ও প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ, অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) ও রেডিও তরঙ্গের উপর গবেষণা, ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবন, অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে রেডিও সংকেত সনাক্তকরণ, এবং বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চার জনক এবং বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জনক হিসেবেও পরিচিত।

বেতার তরঙ্গ গবেষণা

জগদীশ চন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বিনা তারে সংকেত প্রেরণ, মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ সৃষ্টি এবং অর্ধপরিবাহী যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে রেডিও সংকেত শনাক্তকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৯৫ সালের মধ্যে সফলভাবে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংকেত পাঠান এবং তাঁর গবেষণা আধুনিক বেতার বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। বেতার তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা তাঁকে বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রভাগে নিয়ে আসে। জার্মান পদার্থবিদ হেনরিখ হার্টজ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পর বসু তার ব্যবহারিক দিক আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। ইউরোপের মারকোনি যখন বেতার যোগাযোগে খ্যাতি অর্জন করেন, তখন জগদীশ চন্দ্র বসু ইতিমধ্যেই তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তবে জগদীশ চন্দ্র বসু কখনো নিজের আবিষ্কারের পেটেন্ট করাতে আগ্রহী হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান মানুষের সবার জন্য—তার বাণিজ্যিকীকরণ করা উচিত নয়।

উদ্ভিদ-বিদ্যায় অবদান

জগদীশ চন্দ্র বসু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। জগদীশ চন্দ্র বসুর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা ছিল উদ্ভিদের জীবন নিয়ে। তিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদ প্রাণীর মতোই সংবেদনশীল এবং বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। এই গবেষণার জন্য তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে সাহায্য করে। তিনি উদ্ভিদের জীবনচক্র ও প্রজনন ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করে উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে বদলে দেন। এভাবে তিনি বিজ্ঞানে এক নতুন ধারা সূচনা করেন—“উদ্ভিদের স্নায়ুবিজ্ঞান”। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও ঐক্যের ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য আবিষ্কার

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে মাইক্রোওয়েভ, বেতার তরঙ্গ, ও ডিটেক্টর-এর উন্নয়ন, এবং তিনি ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে এবং তারা উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এছাড়াও তিনি পোলারাইজেশন, প্রতিসরণ, ও বিচ্ছুরণ-এর মতো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের আলোকধর্মী ধর্ম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির (বোস ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠা করেন, যা এশিয়ার প্রথম আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা কেন্দ্র। মাইক্রোওয়েভ এবং মিলিমিটার তরঙ্গ নিয়ে তাঁর গবেষণা রাডার প্রযুক্তির ভিত্তি গড়ে তোলে। তিনি সলিড-স্টেট পদার্থবিদ্যারও পথিকৃৎ ছিলেন। ধাতু ও অর্ধপরিবাহীর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর গবেষণা আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির পূর্বাভাস দেয়।

সাহিত্য ও দর্শনচিন্তা

জগদীশ চন্দ্র বসুর সাহিত্য মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও তাঁর বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যেখানে তাঁর দর্শনচিন্তা ফুটে উঠেছে তাঁর নিজের আবিষ্কার ও কর্মের মাধ্যমে, যেমন উদ্ভিদের প্রাণ আছে তা প্রমাণ করা এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেকার একতার ধারণা। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে “Response in the living and nonliving” এবং তাঁর বাংলায় লেখা রচনাগুলির সংকলন “অব্য”। জগদীশ চন্দ্র বসুর সাহিত্য বলতে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রবন্ধকে বোঝায়, যেখানে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি শুধু বিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেননি, বরং তাঁর গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের পাশাপাশি এক গভীর জীবনদর্শনও তুলে ধরেছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু শুধু বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি বাংলায় ও ইংরেজিতে বেশ কিছু রচনা প্রকাশ করেন, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শনের মেলবন্ধন দেখা যায়। তাঁর “অব্যক্ত” ও “অতীতের সন্ধানে” প্রবন্ধগ্রন্থে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক ফুটে ওঠে।

সম্মান ও স্বীকৃতি

জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য অসংখ্য সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক ‘নাইট’ উপাধি লাভ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি এবং তাঁর নামে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা। তাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চার জনক, বেতার প্রযুক্তির জনক এবং বাংলা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামে একটি চাঁদের গর্ত এবং একটি বিশ্বব্যাপী ওয়্যারলেস যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কারের নামকরণ করা হয়েছে।

১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বোস ইনস্টিটিউট, যা ছিল ভারতের প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। ১৮৯৬ সালে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ এই উপাধি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ভারত সরকার ১৯১৫ সালে তাঁকে এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ১৯১৬ সালে অবসর গ্রহণের পর তাঁর নিজের গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে বসু ইনস্টিটিউট নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এশিয়ার প্রথম আন্তঃবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়। চাঁদের একটি গর্তের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে, যা তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখার জন্য তাঁকে বাংলা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জনক হিসেবে সম্মান করা হয়। ১৯১৭ সালেই তিনি ভারতের প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্যার উপাধি পান।

ব্যক্তিত্ব ও দর্শন

জগদীশ চন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্ব ছিল আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী। তিনি বিজ্ঞানকে শুধু গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে মানবসেবার মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তার দর্শনে প্রকৃতি, বিজ্ঞান এবং মানবজীবন একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই সংযোগ মানবজাতির সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি নিজের পৌরুষ হারায়নি এবং প্রতিকূলতাকে জয় করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবসভ্যতায় অবদান রাখতে পারে।

জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবন থেকে কয়েকটি বড় শিক্ষা পাওয়া যায়:

বিজ্ঞান সর্বজনীন: তিনি বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান কোনও জাতি বা দেশের একচেটিয়া সম্পদ নয়।

বিজ্ঞান ও মানবিকতা: তাঁর গবেষণার পেছনে ছিল প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও মানবকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি।

বাধা অতিক্রমের শক্তি: ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্য ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি অগ্রযাত্রা থামাননি।

শেষ জীবন

জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনের শেষভাগে, তিনি তাঁর অর্জিত সম্পদের একটি বড় অংশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে দান করেন, এবং ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর ভারতের ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সার্বজনীন মন্দিরে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, তিনি তাঁর অর্জিত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে দান করেন। জগদীশ চন্দ্র বসু জীবনের শেষ পর্যায়ে মূলত বসু ইনস্টিটিউটকে গড়ে তোলায় মনোযোগ দেন। এখানেই তিনি পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করেন। ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে তিনি ছিলেন কেবল একজন বিজ্ঞানী নন, বরং প্রকৃতি, সমাজ ও মানবতার প্রতি গভীর দায়বদ্ধ এক দার্শনিক চিন্তাবিদ। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বহুমুখী—বেতার যোগাযোগ থেকে শুরু করে উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা থেকে জীববিজ্ঞান, এমনকি সাহিত্য ও দর্শনের পরিসরেও তিনি রেখে গেছেন অমোঘ ছাপ।

বেতার তরঙ্গ নিয়ে তাঁর অগ্রণী কাজ আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যদিও তিনি কখনো এর বাণিজ্যিক প্রয়োগে আগ্রহ দেখাননি। এতে প্রমাণ হয়, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তই মানবকল্যাণমূলক। বিজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, জ্ঞান কেবল মুনাফার হাতিয়ার নয়, বরং তা মানবসভ্যতার সম্মিলিত সম্পদ।

উদ্ভিদের জীবন নিয়ে তাঁর আবিষ্কার মানবচিন্তার ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে পার্থক্যের প্রথাগত ধারণাকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং প্রমাণ করেন যে প্রকৃতির প্রতিটি সত্ত্বার মধ্যে জীবনের স্পন্দন বিদ্যমান। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমন্বয়ের এক নতুন দর্শন গড়ে তোলেন, যা আজকের পরিবেশ সংকটকালে আরও প্রাসঙ্গিক।

বসু ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনের এক দৃঢ় ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান কেবল ভারতীয় নয়, বৈশ্বিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

তাঁর জীবনের শিক্ষা আমাদের জানায় যে প্রতিকূলতা ও বৈষম্যের মধ্যেও যদি নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকে, তবে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সমাজ ও মানবজাতিকে নতুন পথে এগিয়ে নেওয়া যায়। বসুর মতো একজন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন, উপনিবেশিত ভারত থেকেও বিশ্ববিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

সুতরাং, জগদীশ চন্দ্র বসু কেবল ভারতের গর্ব নন, তিনি বিশ্বমানবতার সম্পদ। তাঁর কর্ম আমাদের শেখায়—বিজ্ঞান কেবল পরীক্ষাগার বা প্রযুক্তির বিষয় নয়; এটি প্রকৃতি, মানবতা ও মহাবিশ্বের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কের সেতুবন্ধন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অমর করেছে, এবং তাঁর উত্তরাধিকার আজও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রাসঙ্গিক ও অনন্ত প্রেরণার উৎস।

তথ্যসূত্র

বসু, জগদীশ চন্দ্র। অব্যক্ত ও অন্যান্য প্রবন্ধ। কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন।

Bose Institute Archives, Kolkata.

Ray, P. C. History of Hindu Chemistry. Calcutta University Press.

Singh, Jagdish. Great Indian Scientists. National Book Trust, India.

Krishnan, A. J. C. Bose and the Emergence of Modern Science in India. Oxford University Press, 1994.

Basu, Aparna. Science and Nationalism in Colonial India: J. C. Bose and His Contemporaries.